2. 苏州大学附属儿童医院感染管理处, 江苏 苏州 215000;

3. 南京医科大学附属江苏盛泽医院院长办公室, 江苏 苏州 215228

2. Department of Healthcare-associated Infection Management, Children's Hospital of Soochow University, Suzhou 215000, China;

3. Office of the Hospital President, Jiangsu Shengze Hospital Affiliated to Nanjing Medical University, Suzhou 215228, China

血液透析治疗是终末期肾病的主要替代治疗方法之一[1],血液透析患者由于机体免疫力明显下降,营养不良,长期接受各种侵入性操作治疗等诸多因素,是发生医院感染的高危人群[2-3]。1例每周接受3次血液透析治疗的患者,每次大约接触150 L透析液,每年接触23 400 L透析液[4]。细菌学指标是评价透析用水处理工艺运行效果的重要参数,对控制血液透析患者的医院感染及炎症等热原反应有重要意义[5],是保证血液透析安全的重要保障[6]。对于培养方法,我国于2017年1月1日起实施的YY0572—2015《血液透析及相关治疗用水》[7]标准建议选用R2A营养琼脂或胰化蛋白胨葡萄糖琼脂(TGEA),并规定了低温长时间培养(17~23℃培养168 h),且首选薄膜过滤法。调研[8]发现,只有极少部分医疗机构将滤膜法应用到血液透析相关用水检测中。考虑主要原因可能是大多医疗机构对滤膜法相对比较陌生,且其在血液透析用水检测上的效果如何,并无明确依据。国内外对于血液透析相关用水微生物培养的相关研究并不少见,但大部分研究[1, 9-12]都聚焦在比较不同培养基, 分别在相应的温度和时间条件下进行培养的结果对比,分析最佳的培养基、培养温度和培养时间,而对于不同接种方法的效果研究比较少见。某三甲综合医院拥有近百张血液透析机,并于2017年便启用了滤膜法和涂抹法同时接种血液透析相关用水,日常监测工作可获得大量数据,本研究结合实际工作中的相关监测数据,回顾性分析比较滤膜法和涂抹检测血液透析相关用水微生物的效果,以期为其他医疗机构提供参考和借鉴。

1 资料与方法 1.1 资料来源根据年度采样安排按顺序选取某大型三甲综合医院2018年1—12月血液净化中心的血液透析相关用水微生物检测,全年覆盖该医院所有透析机器。纳入同时使用薄膜过滤法(简称滤膜法)和平板涂布法(简称涂抹法)检测的标本。排除仅使用滤膜法或涂抹法其中一种方法检测的结果及受到污染的检测结果。回顾性分析对比滤膜法和涂抹法检测血液透析相关用水微生物的效果。

1.2 研究方法 1.2.1 数据收集将血液透析相关用水分为透析液、反渗水、B液、置换液、其他透析用水(包括进水口、出水口、回水末端)5类,分别统计使用滤膜法和涂抹法检测血液透析相关用水细菌检出率、单位菌落数、超干预值检出率和微生物合格率,并进行对比分析。

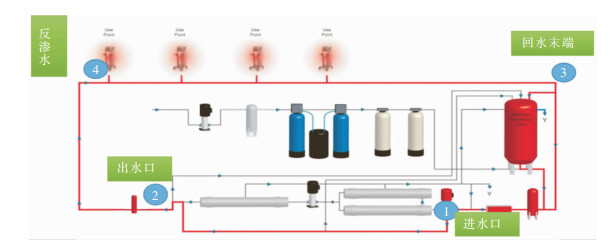

1.2.2 采样方法根据《血液透析和相关治疗用水(YY 0572—2015)》[7],以及《血液净化标准操作规程(SOP)(2020版征求意见稿)》[13]要求,保持并开启标本取样口放水60 s后,使用75%乙醇消毒擦拭出水口外表面3次,待乙醇完全挥发后方进行采样。对于进水口、出水口及回水末端(本院的血液净化中心为集中供水模式)使用100 mL无菌蓝口瓶采样50 mL并送检,对于透析液、反渗水、B液、置换液使用无菌试管采样5 mL并送检。透析用水采样位点见图 1。

|

| 图 1 透析用水采样位点选择示意图 Figure 1 Schematic diagram of sampling sites of dialysis water |

标本采集后均于4 h内接种。涂抹法:将样本充分混匀,从标本中取0.5 mL匀液涂抹于R2A营养琼脂培养基(青岛海博生物技术有限公司);滤膜法:剩余部分使用六联抽滤系统(津市津腾实验设备有限公司)接种于R2A营养琼脂培养基,每组六联滤膜法接种的标本均同时增加阴性对照(5个正常检测、1个阴性对照)。将接种标本的培养基置于23℃培养箱中培养7 d后统计结果。

1.2.4 合格标准根据《血液透析和相关治疗用水》(YY 0572—2015)[7],以及《血液净化标准操作规程(2020版征求意见稿)》[13]要求,微生物合格标准:透析用水(包括反渗水、入水口、出水口、回水末端)、透析液、B液≤100 CFU/mL,置换液要求无菌。超干预值标准:透析用水(包括反渗水、入水口、出水口、回水末端)、透析液>50 CFU/mL,B液及置换液无超干预值要求。

1.3 相关指标计算方法以检出结果≥1 CFU/mL计为菌落检出,菌落检出率=菌落检出的标本数量/所有同类标本数量×100%;单位菌落数即每mL标本检出菌落数(CFU);超干预值标本检出率=超干预值标本份数/所有同类标本份数×100%;微生物合格率=合格标本份数/所有同类标本份数×100%。

1.4 统计分析应用SPSS 20.0软件和GraphPad_Prism 7.0进行统计分析。定性资料采用百分比描述,两组比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。计数资料采用(x±s)描述,用配比图描述血液透析相关用水使用滤膜法和涂抹法的对比情况,两组比较采用配对样本t检验,置信区间(CI)百分比为95%,P≤0.05为差异具有统计学意义。

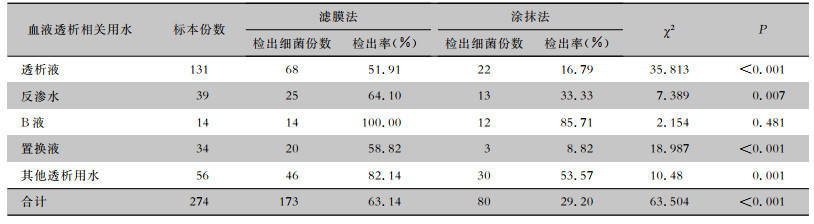

2 结果 2.1 细菌检出情况共纳入血液透析相关用水标本274份,其中透析液131份,反渗水39份,B浓缩液(下简称B液)14份,置换液34份,其他透析用水56份(包括进水口20份,出水口18份,回水末端18份)。在透析液、反渗水、B液、置换液以及其他透析用水的微生物检测中,滤膜法的细菌检出率均高于涂抹法,其中透析液、反渗水、置换液、其他透析用水标本使用两种方法的细菌检出率比较,差异有统计学意义(均P<0.05)。见表 1。

| 表 1 血液透析相关用水两种方法细菌检出情况 Table 1 Bacteria in hemodialysis-related water detected by two methods |

|

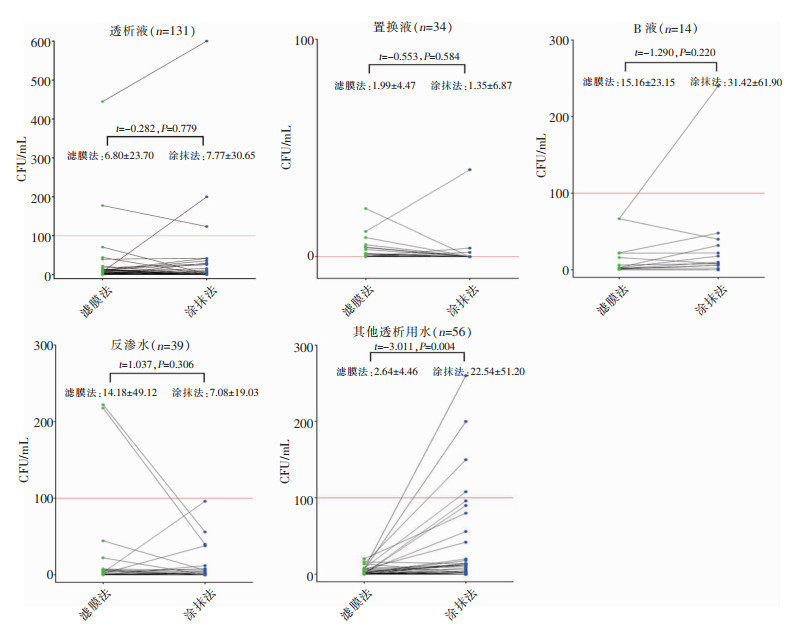

反渗水、置换液标本单位菌落数滤膜法数值高于涂抹法,透析液、B液、其他透析用水标本单位菌落数滤膜法数值低于涂抹法,但仅其他透析用水标本使用两种方法检测结果单位菌落数差异有统计学意义(t=-3.011,P=0.004)。见图 2。

|

| 图 2 血液透析相关用水单位菌落数两种方法检测结果对比图 Figure 2 Diagram of CFU in hemodialysis-related water detected by two methods |

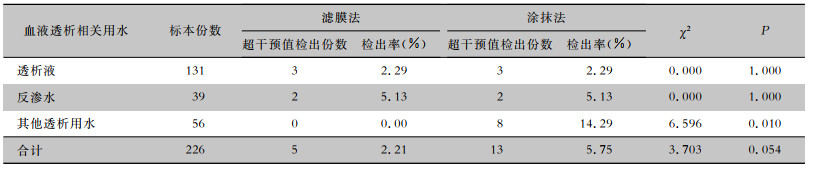

置换液和B液不存在超干预值,本组统计数据排除置换液(34份)和B液(14份),纳入标本226份。透析液和反渗水使用两种方法检测的超干预值检出率均相同,其他透析用水中滤膜法低于涂抹法,差异有统计学意义(χ2=6.596,P=0.010)。见表 2。

| 表 2 血液透析相关用水超干预值两种方法检测结果 Table 2 Intervention-exceeding values of hemodialysis-related water detected by two methods |

|

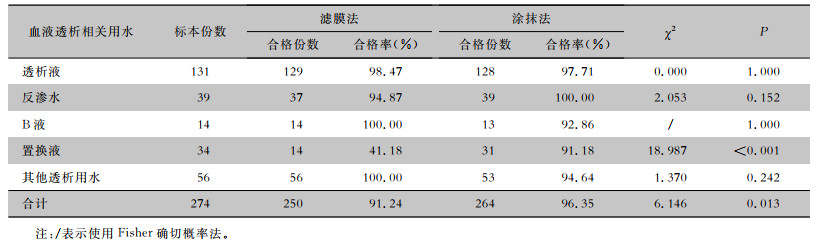

透析液、B液、其他透析用水标本使用两种方法检测微生物合格率,滤膜法数值上高于涂抹法,置换液、反渗水标本检测微生物合格率,滤膜法数值上低于涂抹法,但仅置换液标本检测微生物合格率差异有统计学意义(χ2=18.987,P < 0.001),其余差异均无统计学意义(均P>0.05)。见表 3。

| 表 3 血液透析相关用水两种方法检测微生物合格情况 Table 3 Microbial qualification of hemodialysis-related water detected by two methods |

|

本研究依据行业标准规定的方法,使用R2A琼脂培养基在23℃培养168 h,且此方法已经得到诸多循证研究证据的支持。在此条件下对滤膜法和涂抹法微生物的检测效果比较,具有更大的科学性和参考价值。

研究结果显示,使用滤膜法对血液透析相关用水进行微生物检测,细菌检出率高于涂抹法,与宁培勇等[8]研究结果一致,但其研究采样对象为天津市多个医疗机构的透析用水,且培养是使用胰化蛋白胨葡萄糖培养基(TGEA)20℃培养168 h,结果显示滤膜法和涂抹法细菌检出率分别为63.51%、62.16%,而本研究中透析用水(包括反渗水和其他透析用水)滤膜法和涂抹法细菌检出率分别为74.74%、45.26%。考虑主要原因可能为其采样方式为抽检采样,而本研究中的采样为全年每月规律采样的全部结果,更稳定且更符合实际情况,也更反映滤膜法检出细菌的能力高于涂抹法。甘良英等[14]采集透析用水和透析液,在胰化蛋白胨葡萄糖培养基(TGEA)上20℃培养168 h,结果显示单位菌落数滤膜法为2.7(0.05,23.50)CFU/mL,涂抹法为2.8(0.60,24.75)CFU/mL,两者比较差异无统计学意义。本研究中单位菌落数其他透析用水检测结果滤膜法[(2.64±4.46)CFU/mL]低于涂抹法[(22.54±51.20)CFU/mL],且差异有统计学意义(t=-3.011,P=0.004),而其余血液透析相关用水则差异无统计学意义。与甘良英等[14]研究中的滤膜法均采用1 mL标本进行检测不同,本研究中其他透析用水均采用49.5 mL标本进行检测,而滤膜直径仅5 cm,在如此小的面积中,实际操作中滤膜上细菌超过200 CFU就已无法肉眼计数,导致菌落计数比实际菌落数可能低很多,进而出现了本研究中滤膜法单位菌落数远低于涂抹法。在超干预值检出率方面,也是其他透析用水涂抹法(14.29%)高于滤膜法(0),原因与上述相同,大量标本使用滤膜法进行检测时,结果计数会出现虚低,导致超干预值检出率低于实际情况。本研究中,置换液滤膜法合格率低于涂抹法,差异有统计学意义(P<0.001),分析原因为置换液合格阈值较低(0 CFU/mL),滤膜法细菌检测能力更强,更能真实反映置换液微生物情况。其余血液透析相关用水使用两种方法检测微生物合格率差异无统计学意义,与相关研究[8, 14]结果一致,且滤膜法均高于涂抹法,也与其阈值较高有关(100 CFU/mL)。

本研究发现滤膜法应用于血液透析相关用水检测本身存在一定的局限性,除了置换液,其余血液透析相关用水的阈值均为100 CFU/mL,标本为50 mL情况下,滤膜上菌落数>5 000 CFU(即使标本为5 mL,也需菌落数>500 CFU),才能判定其不合格,而滤膜面积较小,无法计数太多菌落,导致可能出现假阴性(合格)的结果。而在阈值较低的标本中,更适合使用滤膜法,如置换液(0 CFU/mL)、内镜(≤20 CFU/件)[15]。

综上所述,滤膜法检出细菌的能力高于涂抹法,但其在血液透析相关用水微生物检测中存在一定局限性,除用于置换液比较适合外,应用在其余血液透析相关用水微生物的检测效果并不优于涂抹法。

| [1] |

蔡宏, 张伟明, 杨海慧, 等. 不同培养基对血液透析用水细菌菌落检测比较[J]. 上海交通大学学报(医学版), 2014, 34(1): 56-59, 87. |

| [2] |

郑天瑀, 芦桂芝, 仰曙芬, 等. 血液透析患者医院感染预防和控制的研究进展[J]. 护理实践与研究, 2016, 13(8): 17-19. DOI:10.3969/j.issn.1672-9676.2016.08.007 |

| [3] |

Montanari LB, Sartori FG, Cardoso MJ, et al. Microbiological contamination of a hemodialysis center water distribution system[J]. Rev Inst Med Trop Sao Paulo, 2009, 51(1): 37-43. DOI:10.1590/S0036-46652009000100007 |

| [4] |

Nystrand R. Microbiology of water and fluids for hemodialysis[J]. J Chin Med Assoc, 2008, 71(5): 223-229. DOI:10.1016/S1726-4901(08)70110-2 |

| [5] |

Penne EL, Visser L, van den Dorpel MA, et al. Microbiological quality and quality control of purified water and ultrapure dialysis fluids for online hemodiafiltration in routine clinical practice[J]. Kidney Int, 2009, 76(6): 665-672. DOI:10.1038/ki.2009.245 |

| [6] |

国家食品药品监督管理总局.血液透析及相关治疗用水: YY 0572-2015[S].北京: 中国标准出版社, 2015.

|

| [7] |

Maltais JB, Meyer KB, Foster MC. Comparison of techniques for culture of dialysis water and fluid[J]. Hemodial Int, 2017, 21(2): 197-205. DOI:10.1111/hdi.12477 |

| [8] |

宁培勇, 纪学悦, 丁津华, 等. 不同检测方法对透析用水细菌监测的应用性研究[J]. 中国血液净化, 2019, 18(5): 341-344. DOI:10.3969/j.issn.1671-4091.2019.05.015 |

| [9] |

van der Linde K, Lim BT, Rondeel JM, et al. Improved bacteriological surveillance of haemodialysis fluids:a comparison between Tryptic soy agar and Reasoner's 2A media[J]. Nephrol Dial Transplant, 1999, 14(10): 2433-2437. DOI:10.1093/ndt/14.10.2433 |

| [10] |

钱雪峰, 乔美珍, 金美娟, 等. 三种用于血液透析和相关治疗用水微生物学监测方法的评价[J]. 中国感染控制杂志, 2017, 16(8): 698-701. DOI:10.3969/j.issn.1671-9638.2017.08.002 |

| [11] |

蔡宏, 张伟明, 杨海慧, 等. 联合培养在血液透析用水和透析液细菌菌落检测中的作用[J]. 中华肾脏病杂志, 2015, 31(3): 193-197. DOI:10.3760/cma.j.issn.1001-7097.2015.03.007 |

| [12] |

田茹, 左力. 透析用水的细菌培养方法[J]. 中国血液净化, 2011, 10(11): 624-629. DOI:10.3969/j.issn.1671-4091.2011.11.014 |

| [13] |

中华人民共和国国家卫生健康委员会医政医管局.血液净化标准操作规程(2020版)[EB/OL]. (2020-08-20)[2020-08-28]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s3593/202007/2315a7e58f734b49a8c744d88b5319c9/files/5a12060dbe764a6583f10ca7b84fa99c.pdf.

|

| [14] |

甘良英, 张晓军, 邓祥, 等. 新型胰蛋白胨葡萄糖培养基用于透析用水细菌检测的临床适用性多中心研究[J]. 中国血液净化, 2018, 17(9): 613-616. DOI:10.3969/j.issn.1671-4091.2018.09.008 |

| [15] |

黄茜莎, 刘波, 张翔, 等. 滤膜法与涂抹法检测内镜清洗消毒效果及成本比较[J]. 中国感染控制杂志, 2019, 18(6): 571-576. |