2. 甘肃省第二人民医院院长办公室, 甘肃 兰州 730000

2. Office of Hospital Director, The Second Provincial People's Hospital of Gansu, Lanzhou 730000, China

常见的抗菌药物如青霉素类、头孢菌素类等由于抗感染效果好、不良反应小且价格较低,是临床最常用的抗菌药物,但因其可引发药物过敏反应甚至过敏性休克造成死亡,在临床应用上受到了很大限制[1]。部分医疗机构和临床医生对抗菌药物的使用范围、作用机制、敏感性和抗菌谱等了解不够,导致抗菌药物管理不规范,最终影响临床疗效及治疗安全。有效、正确使用抗菌药物始终是医疗管理工作中的重点和难点问题,尤其应规避抗菌药物不良反应,确保用药安全。规范抗菌药物的应用是医疗机构控制感染的重要一环,对医疗机构整体的感染控制工作起到重要支持作用。本文就医务人员对常见抗菌药物过敏反应认知现状调查分析。

1 对象与方法 1.1 调查对象采用随机抽样法选取甘肃省14个地级市及自治州医疗卫生机构中与抗菌药物诊疗相关的医务人员及临床药师,具体包括临床医生、临床护士及临床药学人员。

1.2 调查方法根据《中华人民共和国药典-临床用药须知》《抗菌药物临床应用指导原则(2015年版)》等法律法规,通过查阅文献,收集整理调查表主要内容和条目,之后经过专家函询对问卷内容和条目进行完善,形成最终调查表。预调查阶段采用问卷现场调查,网络调查采用问卷星APP进行。通过甘肃省医院感染管理质量控制中心发文,要求各级医疗机构通过扫描文件附件中的二维码填写调查问卷。每所医疗机构填写人员至少包括临床医生、护士、药学及行政管理人员,具有较强的代表性。问卷内容主要包括受访者的基本资料(性别、所属省市、所在医疗机构级别及类型、职业类别、科室、最高学历、职称等),抗菌药物过敏判断相关标准的认知及掌握,抗菌药物过敏反应相关操作知晓度,医疗机构级别对抗菌药物的管理程度相关调查以及对抗菌药物过敏评估小组的建议等。

1.3 质量控制通过问卷星平台线上发放和收集问卷,不采集受访者可识别信息,使受访者在填写问卷时避免顾虑,进而真实填写;为避免重复,设置为1个微信号只能作答1次;非目标调查对象、问卷作答不完整或存在逻辑错误视为无效问卷;对提交的问卷进行实时审核,无效问卷删除或者通过电话咨询重新调查,对问卷变量进行逻辑检错后方可纳入数据库。

1.4 统计分析本研究获取的计数资料采用例数和百分率表示,应用Excel 2021建立数据库,应用SPSS 25.0统计软件分析数据,比较采用卡方检验或Fisher确切概率法,以P≤0.05为差异有统计学意义。

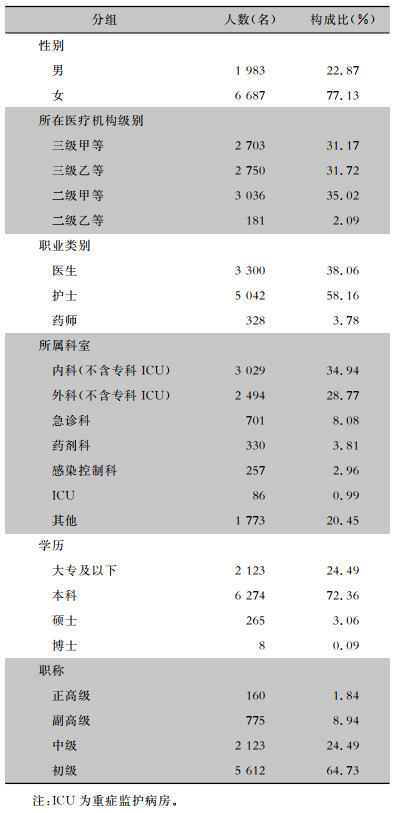

2 结果 2.1 调查对象基本情况共发放问卷8 800份,排除无效问卷130份,共收集到有效问卷8 670份。其中8 392份问卷通过微信小程序方式填写,占比96.79%。调查对象的基本情况及构成比见表 1。

| 表 1 8 670名调查对象基本情况 Table 1 Basic information of 8 670 respondents |

|

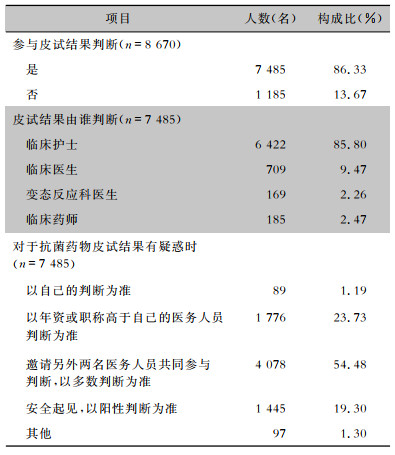

参与皮试结果判断的受访者占比为86.33%,其中大部分为临床护士(85.80%)。对于抗菌药物皮试结果有疑惑时,54.48%的受访者会邀请另外两名医务人员共同参与判断,以多数判断为准。见表 2。

| 表 2 抗菌药物过敏判断相关调查结果 Table 2 Survey result of judgment for antimicrobial allergy |

|

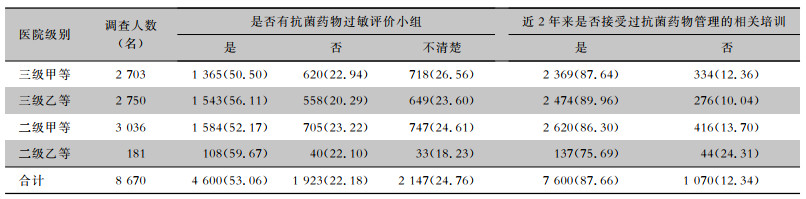

近半数三级甲等医院医务人员评价(1 338/2 703,49.50%) 没有抗菌药物过敏评价小组或受访者不了解,不同级别医疗机构成立抗菌药物过敏评价小组的比例比较,差异有统计学意义(χ2=24.894,P<0.001)。

此外,87.66%的受访者在近两年内接受过抗菌药物管理的相关培训,其中二级乙等医院的医务人员接受培训的比率最少(75.69%),不同级别医疗机构近2年来接受过抗菌药物管理相关培训的比例比较,差异有统计学意义(χ2=42.668,P<0.001),见表 3。

| 表 3 医务人员所在医疗机构对抗菌药物的管理情况[名(%)] Table 3 Management of antimicrobial agents in medical institutions of HCWs (No. of HCWs [%]) |

|

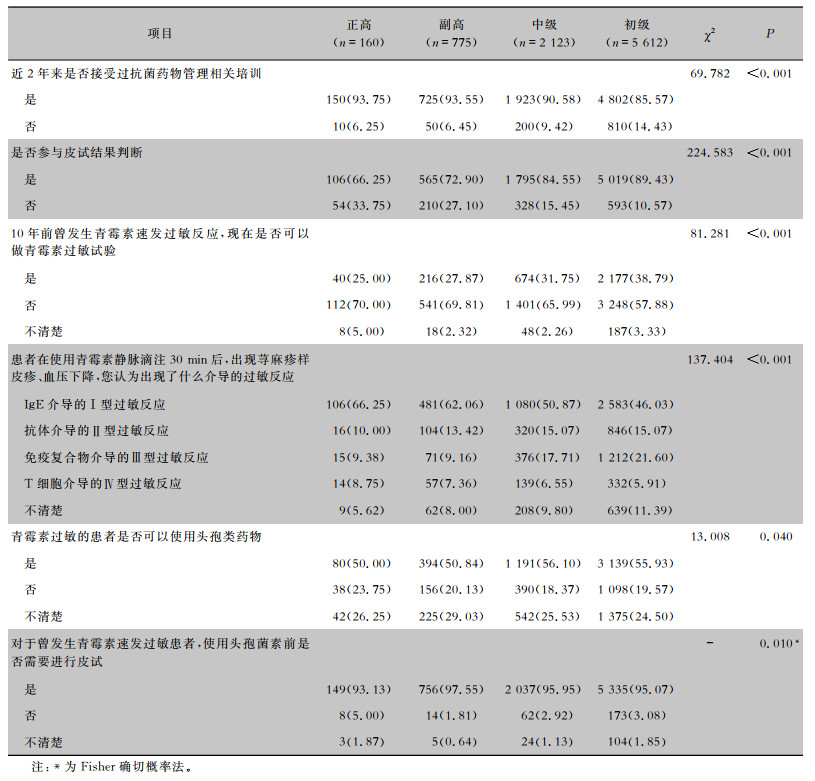

正高级职称医务人员近2年接受抗菌药物管理相关培训的比率最高,为93.75%,其次为副高级(93.55%)、中级(90.58%)、初级(85.57%),不同职称医务人员近2年接受抗菌药物管理相关培训的比例比较,差异有统计学意义(χ2=69.782,P<0.001)。调查显示,大部分医务人员对抗菌药物过敏反应的判断及认知不够了解。对于10年前有青霉素过敏史的患者,可对患者重新评估后进行皮试,但大部分医务人员表示不能进行皮试(5 302名,61.15%);50.98%(4 420名)的医务人员对青霉素过敏反应的判断错误或表示不清楚,其中初级职称的医务人员占比最高(3 029/5 612,53.97%);有25.19%(2 184名)的医务人员不清楚青霉素过敏的患者是否可以使用头孢类药物,其中副高级职称的医务人员占比最多(29.03%),且对于曾发生青霉素速发过敏的患者,使用头孢菌素前是否需要进行皮试,4.53%(393名)的医务人员认为不需要做皮试或者表示不清楚,其中正高级职称的医务人员占比最多(6.88%)。见表 4。

| 表 4 不同职称医务人员对抗菌药物过敏判断认知情况[名(%)] Table 4 Cognition of HCWs with different professional titles in judging antimicrobial allergy (No. of HCWs [%]) |

|

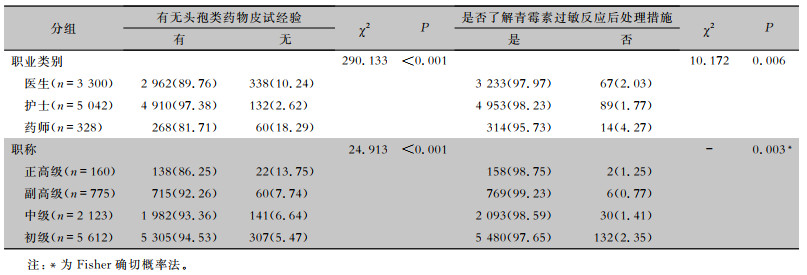

不同职业类别、不同职称医务人员有无头孢类药物皮试经验、是否了解青霉素过敏反应后处理措施所占比例比较,差异均有统计学意义(均P<0.05)。98.04%(8 500/8 670)的受访者了解青霉素过敏反应后处理措施。见表 5。

| 表 5 医务人员对抗菌药物过敏反应相关操作的认知程度[名(%)] Table 5 Cognition of HCWs on related procedures of antimicrobial allergy (No. of HCWs [%]) |

|

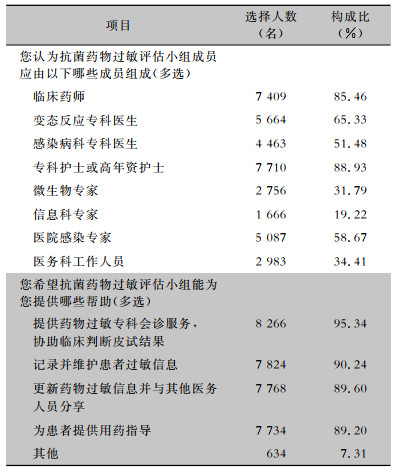

受访者认为抗菌药物过敏评估小组成员主要应包括专科护士或高年资护士(88.93%)、临床药师(85.46%)、变态反应专科医生(65.33%)、医院感染专家(58.67%)、感染病科专科医生(51.48%)。此外抗菌药物过敏评估小组应主要负责提供药物过敏专科会诊服务,协助临床判断皮试结果(95.34%),记录并维护患者过敏信息(90.24%),更新药物过敏信息与其他医务人员分享(89.60%),为患者提供用药指导(89.20%)。见表 6。

| 表 6 医务人员对抗菌药物过敏评估小组成员组成及职责的调查结果(n=8 670) Table 6 HCWs survey result of composition and responsibilities of members of antimicrobial allergy assessment team (n=8 670) |

|

本研究共收集来自甘肃省12个地级市和2个自治州不同等级医疗机构中与抗菌药物诊疗相关的医护人员及临床药师的8 670份有效问卷,能够很好地反映区、县、市级各个层级对抗菌药物过敏管理的真实情况。

调查结果显示,仅54.48%的受访者对于抗菌药物皮试结果有疑惑时,选择邀请另外两名医务人员共同参与判断,以多数判断为准,与2017年颁布的《青霉素皮肤试验专家共识》[2]中青霉素皮试结果的判断方法一致,表明多数医务人员对抗菌药物过敏判断方法还存在认识不足或判断方法不规范的情况。87.66%的受访者在近2年内接受过抗菌药物管理的相关培训,但基层医疗机构的医务人员以及初级职称的医务人员所接受相关培训比例较少,与相关研究[3-4]结果一致。可能是由于基层医疗机构未加强抗菌药物管理与合理应用培训或有关部门对抗菌药物管理培训覆盖率不足以及基层医生缺乏培训机会且参与度较低,初级职称的医务人员则可能与工作年限低、接触抗菌药物过敏相关培训机会不多有关。抗菌药物管理的相关培训是医务人员提高自身对抗菌药物的认知程度的重要途径之一,医疗机构应严格执行最新标准,规范抗菌药物相关操作,积极开展针对抗菌药物管理、应用等培训工作。

青霉素的过敏反应分为速发型和迟发型两种,速发型反应是由IgE介导的,通常发生在给药后数分钟至1 h,可表现为全身风团、皮肤瘙痒、血管神经性水肿、支气管痉挛,严重的过敏反应甚至可造成死亡[5]。本研究显示50.98%的受访者对青霉素皮试结果的判断不清楚,其中大部分为初级职称的医务人员,占68.53%。对于青霉素过敏病史时间较长、结果判断不明确的情况,应充分了解过敏反应类型及发生时间,进行评估后选择是否重新对皮试结果进行判定[6-7],但本研究结果显示部分受访者没有进行评估或不清楚此流程。由于青霉素皮试的结果受多种因素影响,如皮试液的配制方法、浓度、注射量,皮试液的存放时间以及皮内注射方法操作不当均容易导致假阳性结果的出现[8],影响医务人员对青霉素过敏的判断。另外,初级职称的医务人员工作时间少,临床经验不够,对青霉素过敏判断认知不足;而中高级职称医务人员则习惯用以往工作经验进行青霉素过敏的判断。这也说明了医务人员对青霉素过敏的判断方法与结果仍然有较大的分歧,错误诊断青霉素过敏将会间接导致药物滥用及细菌耐药等一系列问题,如何按照标准规范青霉素过敏的判断也是各医疗机构需尽快解决的问题。

青霉素与头孢菌素同属于β-内酰胺类抗生素,目前已有研究[9]表明青霉素过敏或皮试阳性的患者应慎用第一、二代头孢菌素。国外研究[10]显示,青霉素与第一、二代头孢菌素发生交叉反应的概率约为10%,而与第三代头孢菌素发生交叉反应的概率低于3%,且绝大部分青霉素过敏患者能耐受第四代头孢菌素。国家卫健委在2021年发布的《β-内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则》中已明确指出,既往有青霉素或头孢菌素Ⅰ型(速发型)过敏史患者如临床有必要使用头孢菌素时,应选用与过敏药物侧链不同的头孢菌素进行皮试,同时要保证拥有专业人员和急救条件[11]。而本研究显示有25.19%的受访者不清楚青霉素过敏的患者是否可以使用头孢类药物;4.53%的受访者认为有青霉素过敏史的患者在使用头孢类抗生素前不需要做皮试或表示不清楚;有1.96%的受访者表示对青霉素过敏反应后的处理措施不了解。医务人员对青霉素过敏机制认识不足,将会导致抗菌药物的不合理应用。此外,6.11%的受访者没有头孢类药物的皮试经验,其中正高级职称的医务人员有22名,占总正高级职称人数13.75%,职业占比最高为药师,占18.29%。对于头孢菌素使用前是否要做皮试,临床多按说明书并从患者自身情况考虑是否进行皮肤试验,部分医务人员在临床上可能尚未接触到需要做皮肤试验的情况。综上所述,尽管大部分受访者接受过抗菌药物管理的相关培训,但对抗菌药物应用的认知程度以及相关政策法规的了解仍不足,整体水平较低,这与朱立伟等[12]研究结果一致。

通过调查发现,46.94%的受访者所在医疗机构无抗菌药物过敏评估小组或不了解所在医疗机构是否存在抗菌药物过敏评估小组,其中三级甲等医院工作的受访者1 338名,占总三级甲等医院人数的49.50%。说明部分医疗机构没有认真贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》[13],特别是2011年专项整治活动结束后部分医疗机构重视程度不够,造成抗菌药物临床应用管理发展不平衡、不合理使用抗菌药物及耐药菌检测率增加等一系列问题[14]。本研究显示,大部分受访者认为建立抗菌药物过敏评估小组可更好地规范抗菌药物管理和应用,其中可包括:提供药物过敏专科会诊服务,协助临床判断皮试结果;记录并维护患者过敏信息;更新药物过敏信息并与其他医务人员分享;为患者提供用药指导等。目前医生对抗菌药物临床应用存在诸多难点及问题[15],建立多学科协作,加强抗菌药物应用的监测和评估工作是解决问题的关键,国外研究[16]表明,抗菌药物过敏管理评估小组中可以帮助降低抗菌药物过敏发生率以及改善抗菌药物的使用和适当性。多数受访者认为抗菌药物过敏评估小组主要应包括专科护士或高年资护士以及临床药师,此外还有变态反应专科医生、医院感染专家、感染病科专科医生。研究[17]表明,药房药师加入抗菌药物过敏管理评估小组可以为抗菌药物的协调提供有效的审查,规范抗菌药物应用的合理性,并对工作流程进行研究,以确定未来干预的方向。

本研究也存在一些不足,如没有以医疗机构为单位统计调查人数,对相关问题认知程度的调查未设计相应评分标准,将在以后的调查中逐步完善。

综上所述,医务人员对常见抗菌药物过敏反应认知程度不高,各级医疗机构对抗菌药物过敏管理水平整体较差。建立抗菌药物过敏评估小组至关重要,各个医疗机构需按照有关规定规范抗菌药物临床应用管理,加强监督以及提高医务人员对药物过敏反应的认识,减少抗菌药物临床不合理应用现象,减少细菌耐药,减少医疗机构医院感染的发生,维护人民群众的健康。

利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突。

| [1] |

李伟, 陈红斗, 郑芳芳, 等. 依据目前β-内酰胺类抗菌药物交叉过敏反应研究探索相关规范化管理流程[J]. 中国医院药学杂志, 2019, 39(15): 1591-1594. Li W, Chen HD, Zheng FF, et al. Based on the current research on cross-anaphylaxis of beta-lactam antimicrobials to explore the relevant standardized management process[J]. Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 2019, 39(15): 1591-1594. |

| [2] |

国家卫生计生委抗菌药物临床应用与细菌耐药评价专家委员会. 青霉素皮肤试验专家共识[J]. 中华医学杂志, 2017, 97(40): 3143-3146. National Health and Family Planning Commission antimicro-bial clinical application and bacterial resistance evaluation expert committee. Expert consensus on penicillin skin test[J]. Chinese Medical Journal, 2017, 97(40): 3143-3146. |

| [3] |

段立霞, 刘晨曦. 基于倾向得分匹配的湖北省基层医生抗菌药物使用知识和态度变化分析[J]. 中国全科医学, 2022, 25(10): 1238-1245. Duan LX, Liu CX. Change of knowledge and attitude of antibiotics use among primary doctors in Hubei Province based on propensity score matching[J]. Chinese Journal of General Medicine, 2022, 25(10): 1238-1245. |

| [4] |

张莉, 潘虹, 柯云楠, 等. 农村医疗机构医务人员医院感染知识现况分析[J]. 中国公共卫生, 2017, 33(5): 827-830. Zhang L, Pan H, Ke YN, et al. Analysis on the knowledge of hospital infection among medical staff in rural medical institutions[J]. China Public Health, 2017, 33(5): 827-830. |

| [5] |

孟娟, 王良录. 青霉素过敏及诊断方法[J]. 中华临床免疫和变态反应杂志, 2016, 10(4): 412-420. Meng J, Wang LL. Penicillin allergy and diagnostic methods[J]. Chinese Journal of Clinical Immunology and Allergy, 2016, 10(4): 412-420. |

| [6] |

Desbiens M, Scalia P, Ravikumar S, et al. A Closer look at penicillin allergy history: systematic review and Meta-analysis of tolerance to drug challenge[J]. The American Journal of Medicine, 2020, 133(4): 452-462. DOI:10.1016/j.amjmed.2019.09.017 |

| [7] |

Sacco KA, Bates A, Brigham TJ, et al. Clinical outcomes fo-llowing inpatient penicillin allergy testing: A systematic review and Meta-analysis[J]. Allergy, 2017, 72(9): 1288-1296. DOI:10.1111/all.13168 |

| [8] |

樊国斌, 李素娟, 沈钦华. 影响青霉素皮试结果的原因分析及其对策[J]. 抗感染药学, 2015, 12(4): 516-519. Fan GB, Li SJ, Shen QH. Causes and countermeasures of penicillin skin test[J]. Anti-infective Pharmacy, 2015, 12(4): 516-519. |

| [9] |

周法庭, 朱晓丹, 波顺庆, 等. β-内酰胺环和侧链结构诱导青霉素类抗生素过敏的研究进展[J]. 医学综述, 2018, 24(3): 444-448. Zhou FT, Zhu XD, Bo SQ, et al. Research progress on the allergic reaction induced by β-lactam ring and side chain structure to penicillin antibiotics[J]. Medical Review, 2018, 24(3): 444-448. |

| [10] |

Pichichero ME, Casey JR. Safe use of selected cephalosporins in penicillin-allergic patients: A Meta-analysis[J]. Otolaryngology-Head and Neck Surgery, 2007, 136(3): 340-347. DOI:10.1016/j.otohns.2006.10.007 |

| [11] |

β-内酰胺类抗菌药物皮肤试验指导原则(2021年版)[J]. 中国实用乡村医生杂志, 2021, 28(5): 1-4. Guidelines for skin tests of beta-lactam antibiotics (2021 edition)[J]. Chinese Journal of Practical Rural Doctors, 2021, 28(5): 1-4. |

| [12] |

朱立伟, 钱先中, 金惠静, 等. 我院医务人员抗菌药物合理使用认知度的调查分析[J]. 中国药业, 2015, 24(15): 54-56. Zhu LW, Qian XZ, Jin HJ, et al. Investigation and analysis of awareness of rational use of antibiotics among medical staff in our hospital[J]. Chinese Pharmaceutical Industry, 2015, 24(15): 54-56. |

| [13] |

抗菌药物临床应用管理办法[J]. 中华人民共和国卫生部公报, 2012(4): 1-7. Management measures for clinical application of antibiotics[J]. Bulletin of the Ministry of Health of the People's Republic of China, 2012(4): 1-7. |

| [14] |

王曼莉, 王颖, 张文宝, 等. 夯实抗菌药物临床应用管理势在必行[J]. 中国抗生素杂志, 2017, 42(12): 1023-1026. Wang ML, Wang Y, Zhang WB, et al. Clinical management of tamping antibiotics is imperative[J]. Chinese Journal of Antibiotics, 2017, 42(12): 1023-1026. |

| [15] |

赵瑞玲, 郭亚丽, 解鑫赫, 等. 中国医疗机构医师抗菌药物管理相关知识知晓现状分析[J]. 中国医院药学杂志, 2020, 40(13): 1474-1478. Zhao RL, Guo YL, Xie XH, et al. Analysis of knowledge about antimicrobial management among physicians in Chinese medical institutions[J]. Chinese Journal of Hospital Pharmacy, 2020, 40(13): 1474-1478. |

| [16] |

Trubiano JA, Thursky KA, Stewardson AJ, et al. Impact of an integrated antibiotic allergy testing program on antimicro-bial stewardship: a multicenter evaluation[J]. Clinical Infectious Diseases, 2017, 65(1): 166-174. DOI:10.1093/cid/cix244 |

| [17] |

Kakumanu S. A qualitative analysis of antibiotic allergy assessment by pharmacy and antimicrobial stewardship team members at a Veterans hospital[J]. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2022, 149(2): AB70. |